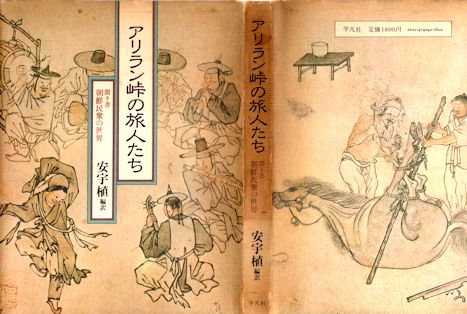

アリラン峠の旅人たち-聞き書朝鮮民衆の世界 編訳者 安 宇植 平凡社

装幀 中島かほる 発行日1982年5月20日初版第1刷 0022-474040-7600

表紙は朝鮮王朝時代の文字絵。表裏とも「廉」を文字絵にしたもの。

見返しは「朝鮮国八道統合図」(朝鮮王朝後期、作者未詳)、および「大東輿地図」(金正浩、1861年)のソウルとその周辺図。

大扉のカットは馬牌(本文42頁参照)。

はしがき

本書に収録されている10篇の聞き書はいずれも、韓国・ソウルで発行されてきた月刊誌『根の深い木」に掲載されたものである。このいささか風変わりな名称の雑誌の、1976年3月創刊号から1979年2月号まで3年間にわたってつづいた、「隠れて暮らす独りぼっち」シリーズからそれらは選ばれた。このシリーズを通じて扱われた36篇の聞き書はその後、1977年12月に『隠れて暮らす独りぼっち-伝統社会のたそがれに立つ人びと』第一集と、1980年11月の第二集にまとめられて「根の深い木」社より刊行された。第二集に付されている編集部まえがきによれば、第一集はそれまでに九版を重ねたということであるから、かなり広汎な読者の関心を集めたものと想像される。

それにしても「隠れて暮らす独りぼっち」という表題からは、ともすると、何らかの事情で世をはかなんで隠遁生活をよぎなくされた人びとのありようを伝えたもの、といった印象を抱きかねない。このシリーズは果たしてそうした類のものであったろうか。

創刊号から3年間に及んだこの聞き書シリーズに登揚する人物たちは、宦官にはじまり門付け、旅芸人一座、蛇捕り、火田民、妓生、巫堂(女)、語り唄(パンソリ)の杖鼓匠、野生人蓼採掘師、担い商人、仏画師、ボラ漁師、牛の仲買い人、紙漉き、男寺党、鍮器匠、白丁、墓守り、風水師、鍛冶屋、素焼き陶工、旅芸人、大工、刀鍛冶、葬儀屋、接骨師、作男(モスム)、捕鯨漁師、煙突掃除夫などとまことに多彩である。つまりこのことからも察しがつくように、この聞き書シリーズに登場するほとんどは、社会の底辺に暮らす民衆なのである。

そのうえ、これらの人びとに共通する点はそれだけにとどまらない。五千年に及ぶといわれている朝鮮半島に住みついた人びとの歴史を通じてつくられてきた伝統文化を、底辺から支えてきたのがほかならぬ彼らの祖先であり、彼ら自身だったのである。さらにいえば、彼らによって綿々として支えられてきた伝統文化が、現代文明と呼ばれている新しい文化を前にしてこんにち色褪せたものとなりつつあり、それとともに彼ら自身の運命もいまや風前の燈火にひとしいありさまにあることを忘れるわけにはいかない。ソウルでまとめられたこの聞き書シリーズに、「伝統社会のたそがれに立つ人びと」と副題されたゆえんもそこにある。

これまで日本には、長い歴史を通じてさまざまな朝鮮文化が紹介されてきた。けれども、多くの場合、それを創造した民衆の存在については顧みることがなかった。その意味で、この聞き書シリーズが文化の真の創造者であり、それを支えてきた民衆の生きざまにもっぱら焦点を当てていることは、すこぶるユニークなこころみといえよう。

なお、本書には、36篇の作品からもっとも典型的と思われるものを選んで収録した。日本の読者の理解を助けるため簡単な訳注を( )で補い、小見出しなどもつけ、各章の扉裏に短い導入部を付した。それから内容を理解していくうえでかえって煩雑になると判断されるごく一部を省略し、各章の表題も原題にこだわらず日本の読者の理解を助けうるものに改めたことを断わっておきたい。また、登場人物の写真などをのぞき、風俗画その他の図版も新たに挿入したものである。 編訳者

1 市を渡り歩く担い商人

アリラン峠を越えて/仁義の切り方/担い商人の起源と組織/行商人を決起させた回状/仕込み杖・身分証明・掟/行商人相手の居酒屋で

都市の発達が遅れ、道路が整備されず交通網が発達しなかった時代に、朝鮮半島では物資の流通を担って民衆の生活を支えたのは誰であろうか。この仕事を担ったのは正確には褓負商と呼ばれている、担い商人たちであった。この褓負商の起こりは、自然経済のもとで生産者と消費者の問に物々交換がはじまったころにまで溯らねばならないから、かなり古い。三国時代にはすでに存在したが、彼らの活動が社会的に公認されたのは朝鮮王朝(李朝)に入ってからであった。壬辰倭乱、丙子胡乱など目本や清国から侵略された際、および1811年の洪景来の乱といった内乱の際に、食糧や物資の調達に当たって政府側を助けたことによる。このことが褓負商組織の性格を、一方では体制的なものとしたといえよう。

褓負商のギルド的組織は朝鮮王朝初葉につくられたようである。幾つかの任房と呼ばれる溜まり場が設けられたが、これはのちに組織の連絡所として機能し、政府の統制を受けることになる。

しかし褓負商は、自らも民衆の一員であったから、商人としてさらには個人として民衆の生活と密接に結びついていただけではなく、つねに旅路に暮らすものとして哀歓を感じながら生きていたことが本文からも十分に読み取れる。と同時に彼らの仲問同士の結束が仁義の意識にもとついており、そのありようが日本の香具師のそれを思わせる点などは興昧ぶかいところである。

☆扉は褓負商を描いた金弘道の風俗画

2 朝鮮の被差別部落民-聖なる左手を使う白丁

賎視のはじまり/聖なる職業をめぐる説話/差別と閉鎖社会の悲哀/牛の冥福を祈る念仏/屠殺庖丁をめぐる儀礼/左手の聖性

白丁は賎民と見なされ、もっぱら家畜の屠殺を業としたが、かつてはおおむね個人所有の奴隷であった。それが、高麗王朝に入って一部は兵卒として軍隊に編入されたり駅丁に補充されるなどして一定の土地を与えられ、賎民階級から離脱していったが、先住民衆に同化できなかった北方民族からの帰化人が朝鮮王朝時代に屠殺業に従事するようになり、白丁の身分に編入されることになった。しかし、同時に、白丁は賎民なるがゆえに国家に対する納税義務などいっさいの負担から自由であったから、平民階級の中からも生活困窮者が次第に白丁に加わるようになった事実を見落としてはならない。

1894年、甲午更張(甲午改革)と呼ばれている近代化路線への転換以後、白丁は制度上は身分的な不平等から解放されたが、社会的には依然として差別の対象でありつづけた。このため1923年には晋州で衡平社が結成され、目本の水平社とも連帯しながら社会的差別からの解放運動を展開するようになった。

しかしながら、日本の植民地統治からの民族の解放と、その後の朝鮮戦争など激動を経る過程で社会的階層およびそれに対する民衆の意識が急激に変化し、こんにちでは必ずしも白丁に対する差別意識が従来と変わりないとはいいがたく、何よりも白丁の社会的存在そのものがもはや顕著とはいえぬ状態にある。

☆扉は仮面劇に用いる白丁の仮面

3 妓生文化のたそがれ-老妓楚香をたずねて

妓生への道/「髪を頭にまわす」-身請け/宮廷における妓生/名士たちとの交わり/妓生の愛と別離の哀しみ/三十路を過ぎて/「妓生文化」のたそがれ

「キーセン観光」によって日本にも少しくその存在を知られるようになった妓生(キーセン)の起源は、新羅王朝中葉とも高麗王朝初葉ともいわれているから、かなり古い。だが、その存在が社会的に認められるようになったのは朝鮮王朝に遷ってからで、官庁にもっぱら歌舞音曲を扱う官妓が雇われ、これを妓生庁が管理したことによる。したがって妓生は官庁に属し、料亭や置き家に属するものではなかった。その事実は、古典小説『春香伝』のヒロイン春香と悪代官との葛藤によっても裏がきされる。代官にしてみれば、たとえ引退したとはいえ、春香の母親がかつての官妓である以上、その娘をわがものとすることに矛盾はなかったのである。

朝鮮が日本の植民地支配下におかれてからそれまでの官妓は、すべて検番に登録された。検番を妓生庁の後身とするゆえんである。それ以来、妓生はいわば私妓となったわけである。植民地時代にもソウルと平壌に妓生学校が設けられて妓生教育をほどこしたが、平壌の妓生学校とそこを出た妓生にっいては金史良の小説にしばしば描かれている。

なお、この妓生たちによってもっぱら語り唄(パンソリ)をはじめ、古典文学として文字化される以前の音楽・舞踊などが伝承・保存されてきたのである。名唱と称された歌い手にこの世界からの出身者が多かったのは、由なきことではない。これは日本の義太夫などの伝承形態ともいちじるしく類似するものであろう。

☆扉は妓房風俗を描いた申潤福の絵

4 放浪する芸能集団-男寺党の運命

三人の男寺党の生い立ち/男寺党のルーツ/放浪の芸能集団と独特の生活/村での興行と演し物/男色も掟のうち/物乞い兼業の名残り?/放浪の悲哀/底辺民衆の生けるしるし

一般に寺党、もしくは社堂と呼ばれている集団は、さらにまた男寺党と女寺党に分かれている。前者は男だけの、後者は女だけの集団であるが、両者はいずれも居士と呼ばれた引率者にしたがって放浪を重ねながら、仮面劇、人形劇、歌謡、舞踊、曲芸、軽業などを演じて見せることで生活の糧を得た旅芸人の集団であった。

もともと朝鮮には、広大(グワンデ)と呼ばれている芸能集団が古くから存在した。これもまた仮面劇、歌謡、人形劇、舞踊、軽業、曲芸などを演じており、そのため寺党としばしば混同されがちだが、広大がもっぱら官庁所在地に居住地を定着させ、公認された芸人集団として安定した暮らしを営んだのに対して、寺党は放浪を重ねるうえ、収入も安定せず、社会的には非公認の芸人集団であったことで両者は判然と区別される。また寺党は、その意味で大江匡房が著わした『目本儡子記』に見える、平安時代のクグツに共通するところが少なくない。

寺党が社会的に非公認の状態をつづけねばならなかったのは、1900年以前に庶民の生活集団から自然発生し、それが発展して旅芸人集団となったことと無関係ではないであろう。つまり生活に困って流民となった人びとの中の、芸能に秀れた才能をもつものによってそれはつくられたのである。その結果、芸能文化とはほど遠い環境におかれていた民衆と結びつき、生きながらえたのであった。

☆扉は舞童と楽士たちを描いた金弘道の風俗画

5 最後の芸人-すたれゆく才人芸

最後の広大=芸人/綱渡りの修業/足で演ずる仮面劇/魅了する舞い-芸域の広さ/日本公演の顛末/すたれゆく技能の伝承

「才人(ジェイン)」は「綱渡り師」の謂である。そしてそれは、広大(グワンデ)と呼ばれた芸人集団の一部であった。宋錫夏著『伝統音楽と広大』は、朝鮮王朝中葉以後の「社会では、一般に芸人を称して広大と呼んだが、彼ら芸人の間では歌手を唱夫、地上でのとんぼ返り師、綱渡り師、杖鼓手らを広大と称したが、このほかに人形遣い、仮面劇役者までこれに加えた」と述べている。

綱渡り師の歴史は古い。崔南善著『朝鮮常識問答』「風俗」篇には「綱渡りはまた命の綱渡りとも称し、漢字では高絙、走索、縄伎、戯縄などと表記するが、『訳語類解』には躍(?)軟索とあり、『星湖擁説』はこれを踏索戯としている」と伝えている。

綱渡り師をいつごろから才人と呼ぶようになったのか、その点はつまびらかにしない。だが、それが伝統芸能の一つであったことは崔南善の前掲書「演劇」篇に、「韓末、高宗皇帝光武6年(1902)秋、登極40年称慶礼式をソウルで挙行することになり、東西締約各国君主に招請状を送った。このような貴賓を接待するためさまざまな洋風設備を取り急ぎ整えることとなり、その一つとして奉常司の一部を解放してこんにちの新門内(セムナン)礼拝堂のある場所にレンガ造りで円型の-いわば……小劇揚を建設して女伶(キーセン)、才人を選んで戯芸を練習させた」とあることからも明瞭である。したがって、本文に登場する李東安が旅芸人一座に加わったことで、由緒ある家柄を汚したと父親から折濫されたのも頷ける。

☆扉は綱渡りを描いた風俗画

6 民衆の中のシャーマンたち-巫堂は巫堂を生む

巫堂一族の系譜/巫堂の世襲とその修業/祈禱の段取り/「巫家の女」の道/巫堂のルーツ/賎民社会に共通する隠語/占い師に侵される巫堂の領分

近代化をめざして走りつづける今目の韓国の社会も、ひと皮めくれば古い伝統が日常生活の隅々にまで息づいている。人生の岐路や直面した困難からの救済を求め、巫堂(ムダン)(女)の門をくぐる人々の姿が後を絶たないのもそのためである。

巫堂は神霊を感得する能力をもつ女性の謂で、死霊と生霊=人間との仲介者として吉凶を占い、加持祈疇やまじないをする。巫堂の助けを借りるのは入学、就職、新しい事業をはじめるとき、つまり開運を願ったり不幸が重なったりするときで、もっぱら悪霊を払うためである。この場合の悪霊は非業の死を遂げた者であることが少なくない。シャーマニズムにもとづく韓国の伝統的な死生観によれば、現世と霊界との問には二、三年の仮死状態がある。天寿をまっとうして老衰という仮死の段階を経た死者は成仏するが、事故死など非業の死を遂げた場合は、この仮死の段階で現世に思いを残した無念さのゆえに悪霊と化し、遺族に不幸や災いをもたらすと信じられているのである。つまり巫堂は、その無念の訴えを聞いて晴らし、悪霊退散のお祓いをする。

ソウルの大統領官邸の裏手にある仁旺山は巫堂の溜り場として知られているが、山腹に幾つもある祠を訪ねれば今でも、薄暗い室内で鼓の音に合わせて年老いた巫堂が往時の国王や将軍、あるいは僧侶の服装をまとって舞い、グッと呼ばれているお祓いにわれを忘れている光景をのぞくことができる。

☆扉は巫堂のグッを描いた申潤福の風俗画

7 魂を鎮める喪輿の挽歌

葬儀屋をめぐる伝承/「賎業」ひとすじに/恨(ハン)の漂う挽歌/挽歌の合いの手と「為親契」/死亡から埋葬まで/最後の喪輿の嘆き

日本にはかつて、泣き女というのが存在した。葬儀の際に雇われ、とくに儀礼として号泣することをなりわいとした女性の謂である。しかしこの泣き女は、ただ単に哀しみのみを訴えて泣き声をあげたわけではない。遺族になり代わり、死者をしのんで切々と哀しみの気持ちを言葉に表わしたのである。

このような泣き女の役割は、僧侶による読経をともなわぬ古い葬儀に際してはとりわけ、必要欠くべからざる号泣儀式を担うものであったと考えられる。

朝鮮半島では14世紀末に朝鮮王朝が出現したが、それは儒教を基本理念に取り入れたものであった。そのため、仏教を柱としたそれまでの高麗王朝時代とは異なり、僧侶の読経をともなわぬ、つまり仏式によらぬ葬儀が常識となり、それは最近までつづいた。しかし、泣き女による号泣儀式はなかった。笑といって、死者の近親者が葬儀の際に「おいおい」あるいは「あいぐあいぐ」と哭したのである。そしてさらに、死者をしのんで切々と哀しみを訴える唱(うた)、死者の生前のおこないをたたえ、死後の成仏を祈る唱、ひいては黄泉路をたどることになった死者自身の哀しみや嘆きを唱う喪頭歌が詠われたのであった。これは墓地へ向かう葬儀の行列の先頭で詠われた。ときにはその地方の名唱と謳われた人がこれを詠うこともあったが、一般には喪頭都家すなわち葬儀社に属するものによってそれが詠われるのがふつうであった。

☆扉は葬送の際に悪鬼を払い霊柩を先導する方相氏

8 墓相を占う風水師

風水説と風水師/山にも穴(けつ)がある/風水師の修業/王都を占う-全盛期の風水説/墓地選びの実際/「乱世に生まれ、乱世に死す」

風水は、土地の気運を借りて人生の幸福を得たいとする思想から生まれた方術の一つである。一般に土地は、農耕や居住、その他、人間が利用することによって価値が生まれると考えられている。ところが風水説は、そうした考えを否定し、大地を能動的に見て、そこには万物を化生させる活力が秘められており、その活力と土地の気運すなわち地気の強弱に左右されて人生に吉凶禍福が生じるのであり、大地に存在する生気は人体とそこに居住する人間のあらゆる運命に絶対的な影響を及ぼすものと説くのである。

このような思想が生まれたのは中国の戦国時代末葉のことであった。そして、やがてそれは陰陽五行説や讖緯説などと混合され、前漢末から後漢にかけ人間の運命や禍福に関する種々の予言を生み、のちに道教の成立によって体系化された。そのうえこれは、一つの思想として中国人はもとより東洋人の生活にいちじるしい影響を及ぼした。この説の中心は、国家もしくは共同体における寺刹、道観、村落、都域、個人においては墳墓や居住地を設ける際に災禍を退け、幸福をもたらす表徴として地相を重要視するところにある。

朝鮮半島でもこの思想による影響はいちじるしかったが、その痕跡はいまも墳墓の地相を重視するところに端的に認められる。いまだに土葬が中心の韓国を旅した折、車窓から眺められる多くの墳墓はその思想が息づいていることを物語っているのである。

☆扉は風水師の用いる磁石

9 朝鮮鋸も錆びついた-伝統技法をまもる老大工

大工今昔・麻浦今昔/鑿から鉋へ-大工修業/渡り歩く棟梁/今や「日本式」大工/漢江とともに終わる在来技法

朝鮮では大工を木手(モクス)または大木匠(デモクジャン)と呼んだ。彼らのありようは、官庁に属して御用大工になるのが一般的であった。例えば高麗王朝下では、彼らは営繕部を通じて山沢や工匠部に属する匠人らとともに、中央官庁である工曹の管轄下におかれている。所属官庁の名称に若干の変化はあったものの、朝鮮王朝に遷って以後もこうした事情は変わらなかった。また、建築を業とした木手を大木匠と称したのに対して、やはり木手でありながらも工匠部に属して装飾器具や家具を製造した職人は、その職種にしたがい小木匠、彫刻匠などに細分された点もほとんど変わらなかった。

それにしても建築は国家にとってだけではなく、個人にとっても必要とされる。個人にとって住居は生活の基本となるからである。ところが、建築の仕事にたずさわった大木匠は、中央官庁に属する場合は京匠工と称され、地方官庁に属したそれは外匠工と呼ばれ、いずれも御用大工たちであった。いったい個人の家を建てたのは誰であったろうか。

実はこれも、ソウルでは京匠工が、地方では外匠工が建築主の依頼を受け、所定の手続を経て引き受けたのである。したがって民家といえども自ずと、官吏や商人、地主など経済力があり社会的に上層に属する者に限られた。そして底辺の民衆は、現在も韓国で稀に目撃できるように、土をこねて積み上げ、藁屋根を葺いた自力の住居で暮らしたのである。

☆扉は金弘道の風俗画

10 市を巡る鍛冶屋一家

市揚の名物鍛冶屋/ふいごの扱いと女の扱い方/冶匠の系譜/一丁前になって/家族ぐるみの市揚巡り/焼き入れの哲学/子鍛冶の決意

古代朝鮮の工芸技術の水準が決して低いものでなかった事実は、こんにちでも三国時代の文化的遺物から確認できる。だが、それを生んだのが賎民や技術を習得した女真、契丹など北方民族からの帰化人であったことはほとんど知られていない。これらの工匠は高麗王朝に遷って世襲制となり、御用工匠となった。つまり装飾器具の工匠は供造署、金属細工は掌冶署、雑多な細工物は都校署、王侯貴族の衣服は掌服署といった具合に。この他にも都染署、雑識署、抜庭局、奉車署、軍器寺、繕工寺などがあったから、高麗時代の工芸文化は御用工匠によって支えられたことになる。

朝鮮王朝に入って手工業はさらに細分化され、大木匠の場合と同様に大別して京匠工と外匠工に分けられた。したがって手工業者は、朝鮮半島の歴史を通じて首尾一貫して国家の統制のもとにおかれてきたことになる。そしてこのことは、ひるがえっていえば手工業が私企業として発展する道が、久しく閉ざされてきたことと同義である。恐らくその点が、江戸時代あるいはそれ以前から私企業化の道をたどり、町民経済と文化の一端を支えた日本の職人-手工業者のありようといちじるしく異なるところであろう。

鉄砲鍛冶、刀鍛冶、細工師、あるいは市井の鍛冶屋としての十分な分業もさることながら、商業経済や文化と結びついて発展せず、古い形態のまま取り残されてきた朝鮮の外匠工のありようを、本文はそれとなく伝えている。

☆扉は金弘道の風俗画

あとがき

本書に収録されている10篇の聞き書が、これに洩れた26篇のそれと併せて、朝鮮の伝統文化の担い手であった無告の民衆を主人公としていることは、はしがきでも言及した通りである。けれども、これらの聞き書は、必ずしも「伝統社会のたそがれに立つ人びと」への挽歌として書かれたものではない。むしろ、伝統文化の担い手であった無告の民としての、自己検証の作業であったといわねばならない。その事実は、これらの聞き書が、『根の深い木』と名づけられた雑誌に掲載されてきたところに象徴的に表われている。

そもそもこの雑誌は、なぜ『根の深い木』と名づけられたのであろうか。

もともとこの呼び名は、『竜飛御天歌』(1445)に見える「ね(プリ)のふかき(ギブン)きに(ナムゲ)……」から取られたものであった。この『竜飛御天歌』が、朝鮮半島に住みついた人びとが漢字の助けを借りずに、自民族の文字であるハングルによって自民族の言葉で表記した最初の文学作品であることは少しく知られている。すなわち『竜飛御天歌』は、中華文明つまり外来文化による影響がいちじるしかった当時の朝鮮半島にあって、当世風にいえば文化における民族の主体意識を表徴したものにほかならなかった。

それにしてもこのような事実は、過去の事柄に属するはずである。かつて文化における民族の主体意識が表徴されたことが、こんにちの状況にどのようにかかわって来るのであろうか。改めて断わるまでもなくそれは、70年代後半の韓国において急速に推し進められた経済の高度成長政策がもたらした、開発や近代化などに深くかかわるものであった。

一般的に急速な開発や近代化によって生じるさまざまなひずみについては、先進工業国として第一世界につらなっている日本においてもすでに経験ずみのことである。したがって後進性が濃厚に残され、遅れ馳せに近代化への道を突っ走る第三世界においてそのひずみがより深刻なことは、容易に理解されよう。また、こんにちの後進社会が近代化を模索するのは豊かな暮らしを実現するためであることはいうまでもない。その豊かさには、物質的なものだけではなく精神的なものも加えられることも。ところが後進社会ではこれまで、なるほど物質的には恵まれなかったが概して精神的な豊かさまで失うことはなかった。それに引き替え、近代化を通じて物質的に豊かな暮らしを実現した社会では、その代償として精神的な豊かさを失うことが通例ではなかろうか。人間関係や社会環境の破壊はその高価な代償というほかはない。

果たして、精神的な豊かさを維持しつつなお近代化する道はないものであろうか。『根の深い木』はそれを文化に求める。「創刊の辞」には、精神的な「安定を保ちながら変化(近代化)に対応する英知を与えてくれる源泉-それはとりもなおさず文化です」と明瞭に謳われているのである。とはいえ、この場合の文化は外国から摂り入れ、長らく社会の支配層によって独占されてきたそれではない。はるかな昔から土着の民衆によって創造され、こんにちの民衆に受け継がれてきた土着の文化をさしている。なぜならばこのような文化こそは歴史の根であり、政治や経済はその果実にすぎぬと考えるからである。

こうした主張の是非は別として、このような考えが文化における民族的主体意識を表徴した『竜飛御天歌』とパラレルであることは、容易に読み取れよう。けれどもこれは、外来文化としての近代化をやみくもに否定するものでは決してない。それどころか、民族的主体意識を踏まえ、より積極的に近代化を受け容れねばならぬとする立揚にたったものであった。「創刊の辞」に、「土着の文化が歴史によって疎んじられてきた隠れた価値を発揮し、われわれの肌に合わぬ高級文化の陰にあって萎れず、こんにち吹き荒れる大衆文化によっても引き裂かれず、変化がもたらす進歩との調和の取れた出会いがなされるとき、わが文化はより瑞々しく育つものと思います」とあることはそれを裏がきしている。またそうなったとき、土着の文化は土着のままに終わらず、世界文化の一端につらなるというのである。このような雑誌の意図をもっともよく反映している一つが、聞き書シリーズ「隠れて暮らす独りぼっち」であった。このシリーズをたんなる「伝統社会のたそがれに立つ人びと」への挽歌ではないと述べたゆえんである。この聞き書をまとめた第二集の編集部まえがきに次のように述べられていることは、いま一度それを裏がきするものといえよう。

「これらの聞き書は、韓国の歴史に一度として胸を張って登場することがなかった人びと、規範文化の背後で賎められ、虐待されながら暮らさねばならなかったその人たちの表情こそはまさしく、こんにち韓半島に住んでいる私たち自身の隠されたそれであることを明らかにしてくれます。彼らの血管に流れつづけた血、ひと知れぬ苦痛とひと知れぬ歓喜の血が、こんにち私たちの血管に受けつがれ、流れつづけていることを知るでしょう」

去る1980年8月、9月号の発行をひかえて『根の深い木』は停刊の憂き目に会った。それからほどなく、同社から三・一運動体験者の証言ほか数種類が「民衆自叙伝」と銘打って刊行された。おそらくこれは自叙伝シリーズとなるものであろうが、きのうまでの民衆の表情ときょうの民衆のそれとを重ねる作業は、なおもつづいていることを物語っている。が、これまでに見てきたような文化観、そして民衆観に立って、南北に分断されている朝鮮半島を振り返ったとき、民族の再統一へと通底する思想も生まれると考えるのは、皮相にすぎるであろうか。

この本が生まれるまでには多くの方がたのお世話になった。わけても日本語版の出版を快諾された「根の深い木」社代表理事韓彰(?)氏、図版その他で協力して下さった編集長金榮允氏、また平凡社編集部の方がたにはひとかたならぬお世話になった。ここにしるして感謝したい。

1982年4月 編訳者

各章の筆者紹介

1 黄皙英(作家)「客地」「森浦への道」「張吉山」ほか。

2 徐廷範(民俗学者)「隠語の国語吏的研究」ほか。

3 薛湖静(記者)「詩人徐廷柱」ほか。

4 姜昌民(詩人)「サッカー選手車範根」ほか。

5,6 申瓚均(詩人)「金冠」「闇が迫る川」ほか。

7 金明坤(記者)訳書「神父様、われらが神父様」ほか。

8 金源錫(作家)「冬の待合室」「レンギョウの萎れる時」ほか。

9 尹九柄(大学講師)「エピキュロスの自然哲学における自由運動の問題」ほか。

10 文淳太(作家)「全羅道の地」、連作「銅鑼の音」ほか。