長編小説 女と刀 著者 中村きい子

株式会社 光文社 昭和41年12月1日初版発行

序章

第二章 生いたち

その一 西南の役と父

その二 「冷物(ひえもん)取り」でいけ

第二章 娘時代

その一 血を汚すな

その二 そのころの男と女の差別

第三章 女の肌の重み

その一 傷つけられた意向

その二 嫁が姑(しゅうとめ)となり

その三 血の精粋(せいすい)とは血の憎悪(にくしみ)に徹することで

その四 結婚とは血の固めに他ならず

その五 胸は「まさむね」

その六 息子よ 自我は各々(めんめん)ひとつの根となる確立を

第四章 刀との対話

その一 このひとふりこそ肌と向きあえる唯一のもの

その二 鬼の姑と仏の嫁と

その三 「血」の亀裂携

その四 なにが古く なにが新しいといえるのか

その五 鬼婆とは

その六 わたしの「いくさ」ではなかった

その七 訣別

その八 独立(ひとりだち)のたのしみ

作者あとがき

三年まえであったと思う。

「できれば女性をテーマにして書いてください。これは鶴見俊輔の発案ですが、こんど編集部では、あなたにかなりのスペースをさいております」という便りを、そのおり「思想の科学」の編集部にいらっしゃった森秀人さんからいただいた。

そのころの私は、南九州の女たちの歴史を探りつつあった。無名の女たちと、おぼつかない対話を繰り返しながら、私のなかには次第にふくらんでゆくものがあった。

それは女の歴史を、ただひとえに被害者の側にのみおくことでとどめてはならないということであったのだ。世の体制におし潰された女の歴史があるように、またその体制と向きあってきた女の歴史もあるのだということを、私は知ったのである。

ことに、体制に耐えて耐えて、耐えきって生きるということで、おのれを刻みつけてきた存在を、私は自分の血縁の女たちのなかに見いだしたのである。

権力直属の城下士族のもつ権威に直接ふれることも赦されず、だからといって平民の安易さに身をおとしてもならぬとされてきた薩摩の外城士族という、この特殊な階層にうまれた女たちの強靱な生命の河ともいうべきその歴史を、この一通の便りによって、私は創作の世界でひろげてみようと思ったのである。『女と刀』という題を私の脳裏においたとき、意向をとおして生きる女の肌の重みというこの理念が主軸となった。

いわゆる男まさりの女の歴史という一点のみにせばまれた作品なら、それはもはやどこにもころがっている寓話に値するその重さしかないと考えたのである。

しなやかということでは、千の槍をも通さぬ女の肌の重み――。ここから権力と体制に向きあう女の世界というものが私のなかではじけたのである。

一年半、「思想の科学」に連載したその間、とどこおりがちであった私のペンを、あたたかくみまもってくださった編集部の方たちや、この本を出版するに際して、労をとってくださった鶴見俊輔さん、大野力さん、光文社の第一編集室の皆さん、この方々の厚情にはお礼の言葉もない。なお、当地鹿児島大学の原口虎雄教授の貴重な資料にあずかったことと、南日本新聞社の大沢健一記者の資料提供にも、あわせて深く感謝する次第である。

(一九六六・九・一三)

本文のイラスト 中村正義

軽蔑(けいべつ)して励ます本 (同志社大学教授) 鶴見俊輔 つるみしゆんすけ

私は、男を軽蔑するだけの思想の力をもつ女性が好きだ。この『女と刀』の主人公は、まさにそういう人である。軽蔑のまなざしには、われわれを、もっと、しゃんとしたものにするための励ましがこもっている。

この作品は、戦後の日本に実現した民主主義にたいする軽蔑の書である。しかし、軽蔑が同時に力つよい励ましでもあるような視角から、この本は日本の戦後の人びとをみていると思う。若い読者は、この本を読んで、この中に書かれていることを、とんでもない昔の物語と受けとるだろうか。それとも、自分たちの存在形態にたいする真正面からの挑戦として受けとるだろうか。

ヒューマニズムがふやけたものにならないためには、それを押しつぶすほどの力強いアンチ・ヒューマニズムが必要だ。この本は、戦後の日本に急速に量産された人間主義者、民主主義者、進歩主義者、つまり私たちにたいするきわめて適切な読物と思う。

小説『女と刀』について

日本の南端、鹿児島(かごしま)は霧島(きりしま)連山の麓(ふもと)に、『女と刀』の主人公キヲは生きている。母・キヲは、島津(しまづ)権力直属の城下士族に頭があがらず、といって平民の座に安住することもできぬ薩摩(さつま)外城(とじよう)士族の子として生まれた。洗濯(せんたく)だらいも別、風呂も男が先といった男女差別のなかに育てられた母―。

その母が、被害者意識のひとかけらもないユニークな女性としていかに成長していったか――「非国民」「鬼ばば」といわれようと、太平洋戦争を拒否する強い母にどうしてなれたのか。たとえその拒否の根拠が、その戦争を起こしたのが、尊敬する西郷殿(さいごうどん)を敗(ま)かした官軍中央政府の系統だからという古めかしいものであっても。そして、八人の子を生んだ母が七十歳になって、離婚するという“おのれの意向”をもつ女性にどうしてなっていったか。

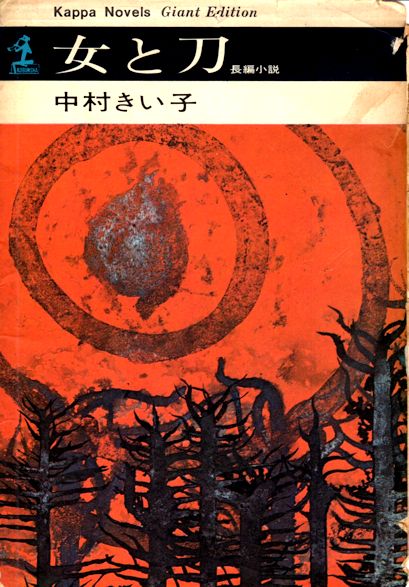

鹿児島の主婦の書いた“横紙破り”の文学としてジャーナリズムが期待するこの『女と刀』は〈カッパ・ノベルス〉大型本(ジャイアノト・エデション)第一号である。

女と刀・中村きい子

作者・中村(なかむら)きい子は鹿児島(かごしま)市に住む主婦である。母は薩摩藩(さつまはん)独特の士族意識ときびしい男女差別の中に毎日を送っていた。その母が独立(ひとりだち)の道を明治から昭和へ模索(もさく)してゆく姿を、作者はつぶさに見聞きした。小説『女と刀』は、それを書きつづったものである。

この強い母を記録する仕事は、六年まえの『日本残酷物語』執筆のころからつづけられていた。

作者は幼いころ胸を患(わずら)い、以来頑健(がんけん)ではないが、南国の離島・与論島(よろんとう)に渡ったり、暴風雨で男が全滅し、女だけで鰹節(かつおぶし)工場をもりたてている漁村を訪(たず)ねたりして、“被害者意識”に縁のない女たちの物語を作ろうとしている。谷川雁(たにがわがん)氏らの「サークル村」同人。思想の科学研究会会員。1928年生まれ。