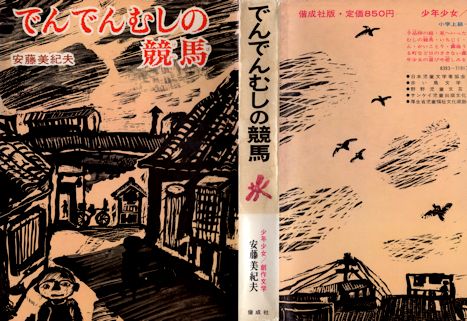

でんでんむしの競馬 安藤美紀夫 偕成社 1974年重版

画家 福田庄助 8393-719170-0904 1

はしがき

日あたりのわるい露地にも、子どもはいます。

露地の子どもも、夢をみます。

夢をみながら、一番星へいく貨物列車にのりこみます。

ただで、いちじくをたべるために、なげなわのけいこもします。

大名屋敷にねる子もいます。

でも、いつも……。

でんでんむしの競馬/もくじ

手品師の庭/星へいった汽車

露地の子どもたちは、だれでもみんな、汽車と話をすることができました。

二条駅をでて花園駅へむかう山陰線の列車は、露地のそばを通るとき、かならずゆっくりとスピードをおとし、白い蒸気を土手の草にふきつけながら、汽笛をならしました。

露地の子どもたちは、線路の下の土手にねそべって、この鋼鉄の巨人を見あげながら、ためいきをついたり、息をのんだりしました。

せせこましくて、じめじめした露地から、子どもたちを、ひろびろとした、日あたりのいい世界へつれだしてくれるものがあるとすれば、それは、この黒い巨人のほかにはない。子どもたちは、そう信じこんでいるようでした。子どもたちの父にも母にも、そんな力はありません。露地のおとなたちは、夜でさえ、夢を見ることもできないほど、くたびれきっているのです。

子どもたちは、土手の土に耳をあてて、近づいてくる巨人の足音をきき、そばへくると、うっとりした目で巨人をながめ、ときどき、おそるおそる、たずねました。

「おまえ、どこまでいくんや。」

すると、汽車は答えました。

「どこまででもいくさ。大きな都会へもいくし、山へもいく。昼も夜もえんとつから煙をふきあげている工場へもいけば、海へもいく。夜には、星といっしょに走るのさ。」

(汽車に乗ったキンとデベソは、遠い世界の遠い街-どこかの星で降りました。腹の空いた二人は、同じように露地からきたというおじさんに誘われて、天丼を食べに行きました。)

露地のそとには、こんなおいしたべものがある。露地のそとには、こんなにはらいっぱいたべられる世界がある。ふたりは、露地をでてきたことのしあわせをかみしめるように、うなずきました。

しかし、いつものことですが、露地の子らのしあわせは、ながつづきしませんでした。

(おじさんは、用があると先に出ていき、キンとデベソガ店を出ようとすると、代金を請求されました。ふたりは、交番へつきだされました。)

夢みたいなふたりの話から、やっとのことで事情をのみこんだ、年とった警官は、さいごに、泣きじゃくるデベソにむかって、やさしくいいました。

「あほやな、おまえも。こんな朝鮮のいいなりになっとったら、しまいに、えらいめにあうでえ。気いつけや。」

キンが、かっと燃えあがるような目で警官をにらみつげました。そして、その目をデベソにむけてから、ぱっと顔をそむけました。強くかみしめたくちびるが、目に見えないほどこきざみにふるえていました。

デベソは、なみだの目でキンを見ながら、ぎゅうに、じぶんが、この世でいちばんみじめな子どもになったような気がしました。

刑務所からでたばかりの片腕の男が、無銭飲食のうたがいで交番へつれてこられたのは、それから、ものの十分とたたないころのことでした。

でんでんむしの競馬/いちじく/ほらふきリーやん/かいことり/露地うらの虹/夢をみる町

作者と作品について 松居 直

これは京都の裏町を舞台にした物語です。

最近は観光ブームで、日本じゅうから多くの人びとが京都へ観光旅行にでかけます。中学生も修学旅行にやってきます。そして皆が皆、申しあわせたようにおきまりの観光コースを通り、名所旧蹟をみてまわってかえってゆきます。京都をみたとおもって、それぞれに思い出とおみやげをもってかえってゆきます。

おそらく京都の人は、内心それをわずらわしく思いながらみているにちがいありません。しかしそんな気持ちを、決して顔色にあらわすようなことはしません。自分の感情をありのまま、ざっくばらんに表現するなどということは、あまり感心したことではないとおもっているからです。

ところがこの本は、めずらしく京都の表向きの顔、表向きのくらしでない一面を生き生きと私たちに見せてくれます。一面を、と私はいいましたが、京都という町は複雑な顔をもっていて、人によってみせる顔がちがうからです。

この本には、特に京都の舞台裏で生きていた人びとのくらしが、生き生きとよくえがかれています。作者の安藤美紀夫さんは、太平洋戦争まえの京都のいわば下町の、しかも裏町の子どもたちのくらしや心のうごきを、みごとな京都弁(きわめて文字にしにくいことばなのですが)でかきつづっています。

こうした京都弁にふくまれている京都独特のいいまわしやニュアンスは、そのことばで生活したものでなければほんとうにはわからないとおもいますが、しかしはじめて京都弁に接した人にもかなり抵抗なく読めるように、作者はとても親切に心くばりをしているようです。

ま た中には、おそらく今はもう失われただろうと思う子どもの生活がありますが、しかし作者はすこし古い時代の京都の裏町と、そこに生きる子どもの生活の細部を、忠実に愛情をこめて描写しています。

もうおわかりだとおもいますが、この物語の作者安藤美紀夫さんは京都で生まれ、京都でそだった方です。そして京都大学でイタリア文学を勉強されたのです。あのコッロデイの『ピノキオの冒険』を生んだイタリアの文学を学ばれた安藤さんが、どうして児童文学に興味をもたれたのかは、ご本人に聞いたわけではありませんが、私の勝手な推測では、詩人であったお父さんが、安藤さんが小さい頃からいろいろの児童文学の本を読めるように、あたたかい心くばりをしていらっしゃったのではないかとおもいます。

大学を卒業してから安藤さんは、すぐ北海道の高校の先生になられました。京都という古い町から、それとはもっとも異質の北海道、それもできるだけ北へいってみたかった、と安藤さんは話されたことがありますが、その北海道へゆかれたのも、児童文学の世界へはいられたのと、なにか共通のものがあるのではないでしょうか。

京都でそだった人間の中には、京都にひかれるくせに京都を無性にはなれたくなる人間がいるようです。京都にはまったくない世界へのあこがれでしょうか。

北海道の生活は、精緻な細工のような京都のイメージから、安藤さんのイメージをたくましく、明るく、伸び伸びと解放させたようです。北海道の大自然を舞台にした『白いリス」には、北海道の自然に対する作者の讃歌がみちあふれていました。やがて『ジャングル=ジムがしずんだ」がかかれ、安藤さんの児童文学作家としての存在は大きくクローズアップされました。

ファンタジーの世界へのむずかしい挑戦を安藤さんは果敢につづけました。西欧の児童文学を深く研究されただけあって、その構成は大きく、ストーリー性も十分ありました。ときには昔話や叙事詩の世界にとり組まれ、ゆたかなイメージで古代英雄叙事詩の世界をかきあげられたりもしました。

アイヌの叙事詩ユーカラに材をとられた『ポイヤウンベ物語』は日本にはめずらしい子ども向きの叙事詩で、貴重な仕事です。同じような雄大な作風をもった『きんいろのつののしか」は、絵本にはまれなスケールの大きい作品でした。

こうした創作のかたわら、ラテン系の児童文学の研究や翻訳にも、数かずの貴重な業績があります。

その安藤さんが一転して、故郷の京都を舞台にしてリアリスティックな作品をかかれたことに、私はひじょうに興味をもちます。しかもそれが、通り一辺のスタイルだけのリアリズムでなく、ともすればファンタジーの世界へと飛躍しそうなゆたかなイメージのひろがりをもったリアリズムに、私は安藤さんのなみなみでない才能と力量を感じます。この作品を踏み台にして、さらにスケールの大きい構成とドラマをもった作品が生まれることを、心から期待します。