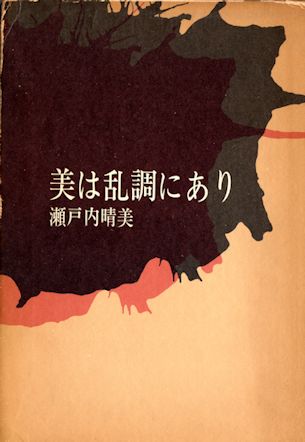

美は乱調にあり 著者 瀬戸内晴美(寂聴) 文藝春秋 装慎朝倉摂

1968(昭和41)年3月1日第一刷 1972(昭和47)年6月15日第5刷 0093-300841-7384

美はただ乱調にある。諧調は偽りである。 大杉栄

博多行を思いたった時、私はただ、美しい生(いき)の松原のあるという今宿(いまじゆく)の海岸に立ってみたいというだけの軽い望みを抱いていたにすぎない。

地図でみると博多湾に面した今宿の町は、福岡市の西の外れで、博多の中心街からは三里ばかりも離れているように見えた。博多湾の中に更に今津湾という入江があり、その海岸線の丁度中心に今宿はある。

博多から唐津への街道筋に面したその町を、私は四、五年前の旅の途上、車で走りすぎた筈であったが、何の記憶ものこっていなかった。かつては、福岡県糸島郡今宿村と呼ばれていたその小さな海辺の町の名を私が意識しだしたのは、伊藤野枝の悌が、私の胸に棲みはじめて以来のことであった。

伊藤野枝といっても、昭和生れの人たちにはおそらく何の記憶もなく、大正生れの人たちにさえ、ほとんど知られていない女の名前だろう。ただ、少しでも大正時代に興味と知識のある人なら、あの時代の前期と後期に起った二つの大事件、幸徳秋水の大逆事件と、大杉栄虐殺事件を知らない筈はない。大正12年9月1日におこった関東大震災後のどさくさにまぎれて行われた、様々な虐殺事件の中でも、憲兵大尉甘粕正彦と部下5名がその手でくびり殺し古井戸に投げこんだ大杉栄、その妻伊藤野枝、彼等の甥で6歳の橘宗一の虐殺事件ほど当時の人々に憤りと驚愕を与えたものはなかった。大杉栄が無政府主義社会主義運動の唱導者としてあまりにも有名な人物であったことと、まだ30にならない妻と幼い甥が道つれにされた残酷さが人々の同情と痛憤をあおったからであった。世にいうこの甘粕事件の犠牲者として伊藤野枝の名を思い出す人は、更にさかのぼって、大杉栄が、情人の神近市子によって刺された葉山「日蔭の茶屋」事件と呼ばれて名高かった情痴傷害事件を想起し、その時の神近市子の嫉妬の対象となったのが、大杉の正妻堀保子ではなく、新しい愛人の、他ならぬ伊藤野枝だったのを思いだす筈である。

わずか数年の間に世を騒がせた二つの血腥い事件に、顔を出す伊藤野枝という女は、もうこれだけでも充分ドラマティックな運命をたどったことが知られる。が、尚その上、彼女が、平塚らいてうの主宰した「青鞜」の同人として、「新しい女」と騒がれた話題の女たちの一人であり、らいてうから「青鞜」を譲り渡され、最後まで「青鞜」と運命を共にし、「青鞜」の幕をひとり閉じるという歴史的な役目を負わされた人物だと知れば、いっそうその生涯の劇的要素は色濃くなってくる。

その上、アナーキスト大杉栄に走る前は、わが国ダダイストの元祖とされている辻潤の恋妻だったし、戸籍の上では、その前にすでに一度結婚している。子供は10年の聞に7人まで生んでいる。わずか28年の短い生涯を、平凡な女の何人分もの生命(いのち)の量をあわせたほど、多調多彩に、たっぷりと生きぬいていったことは目ざましい鮮かさである。

私が伊藤野枝の名を識ったのは、明治末年から大正にかけて活躍した女作者田村俊子の生涯を書いた縁による。俊子が関係していた「青鞜」の同人の中に野枝の名をはじめて見出したものの、その後、私は「青鞜」に載せられている彼女の幼稚な詩や、堅い文章で綴られた主観的な感想文や、小説以前の「小説らしきもの」に、何の魅力を感じることもなかった。-

そのようにして、素通りしてしまった伊藤野枝に、私は再びめぐりあうことになった。それは田村俊子についで間もなく、岡本かの子について執念深い長い作品を私が書いたためであった。かの子もまた、「青鞜」に俊子より少しおくれ、野枝より少し早く同人として参加していた。一人ならず二人までも私の心惹かれる秀れた女の作家が、青春の一時期、「青鞜」に席をおいたということから、私はもう一度「青鞜」を見直していた。

その結果、伊藤野枝という「青鞜」で一番年少の同人が、「青鞜」の歴史と共にその青春を生き、誰よりも長く「青鞜」を守り、誰よりも多く「青鞜」から学び、誰よりも深く「青鞜」に失望し、やがて恋と革命のために生命を賭けるべく「青鞜」をスプリングボードとして、決然と過去を絶ちきり、恋人大杉栄の胸に飛びこんでいった火のような野性の情熱と、その強烈な生き方に強く捕えられてしまったのである。

どうひいき目に見ても、17歳で「東の渚」のような詩を書いた野枝の文学的才能は大成したとはいえない。後には小説も翻訳も評論も一応ものしているし、文筆で結構稼いでいるけれども、彼女を一人前の作家と呼ぶには最後まであまりにお粗末な作品しか残していない。

私が野枝に惹かれたのはその文学的才能や、彼女の人間成長の目ざましい過程ではなく、彼女のまきこまれた人生の数奇なドラマそのものであり、そこに登場する人々の、それぞれの個性の人並外れた強烈さであり、その個性の錯綜がかなでる複雑乱調の不協和音の交響楽の魅力であった。その気持は、やがて井手文子(いでふみこ)氏の労作「青鞜」の中の野枝の項を読み、更に岩崎呉夫氏の詳細綿密な研究による伊藤野枝伝「炎の女」を読むに至っていっそう強められていった。

伊藤野枝の生れた今宿の海辺へ立ち、野枝の歌ったケエツブロウ(海鳥カイッブリの俚言)の声を聞き、野枝の泳いだ博多湾の海の青を眺めることから、私はまず私の胸に棲みついた野枝の悌に近づいてみようと考えた。

冒頭部分より抜き書き