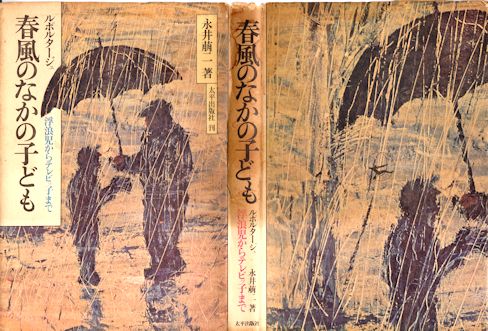

ルポルタージュ 春風のなかの子ども 永井萠二 著 太平出版社

装幀 粟津潔 編集 長津忠 1979年11月20日第1刷発行 0036-791120-4321

目 次

Ⅰ

1 春風のなかの子ども-ヌマ・カン随行記

浮浪児たち/タカリ専門のガンジー/豪華な昼めしトンカツ三枚/ポケットの中に「英語」独習法/母を思い出す『家なき子』

付記 もう、とおい昔のことだが、いまでもわたしの胸を影絵のようにかすめる、かなしい日本の子どもの姿がある。それは銀座の焼跡で、ボロボロの小学生服から、ふくれたおなかをつきだした「浮浪児たち」。空きカンをアメリカ兵の前につきだし、チューインガムや、たべものをねだるすがたを見るたびに、敗戦後の日本はこんなになさけないことになったのかと思わずにはいられなかった。かれらのなかには、学童集団疎開から帰ったら、空襲で家はあとかたもなく、家族は焼け死んでいたという例も多かった。-引揚げの第一船で、南方の島じまからひとりさびしく日本へかえってきた引揚げ孤児たちを、横須賀の春光園という寮にたずねたこともある。

日本軍がさんざんに負けたダバオ、サイパン、セブなどの島じまで、戦争中、肉親をうしない、うえとおそれとに追われながら、山から山へ、草をかみ、木の芽をつんで、逃げまわっていた子どもたちなのだった。-1948(昭和23)年4月のある日、『週刊朝日』ののちの名編集長扇谷正造氏がわたしをよび、「きみ、ひまをやるから、ひとつ徹底的に東京の街の子の生態をえぐってみないか」と、かけだし記者のわたしに大役を命じた。さっそく、トックリシャツにハンチングという、ヤミ屋のアンちゃんふうのいでたちで、街のチンピラと寝おきをともにした。

チンピラの護衛つきで、ザギン(銀座)やジュク(新宿)やブクロ(池袋)の通りを潤歩したものである。

1948年といえば、かれらがいよいよ街の子として、生活の根をおろしかけていたころである。

2 4年後の「街の木の葉」-「春風のなかの子ども」後日物語

浮浪児少年に再会する/幼い「街の英雄」たち/「かあさん」の歌に泣いて

付記 敗戦直後の浮浪児たちを時代的にざっと区分すると、1945(昭和20)年は放任時代。45年はカリコミ時代。そして47年は収容所時代、ということになるのだろう。カリコミとトンズラ(逃亡)のイタチゴッコが、ずいぶん世間をさわがせたのである。

当時、日本全国でどのくらいの数の収容所があったのかはわからないが、食糧難にくわえて、資金難、寄付が少なかったことなどで、社会事業家に大きな犠牲と忍耐がいったことは事実である。

ただ、脱走に手をやく収容所には、二つのゆきかたがあった。開放的で柵ひとつなく、子どもたちを強制せず、子どもの心のなかに悪の誘惑にうちかつ自覚をもたせるように導いていく寮と、鉄格子をはめこんだ厚壁のへやに一日じゅう監禁、ながいのは150日間も放置して、厚生省公認の医学的措置だとうそぶいているようなところもあった。

カリコミによって、浮浪児たちの拠点も上野地下道から芝浦・銀座・桜木町と手のとどかない所へと転てんとしていった。芝浦のまわりにうろつく子の数は、ざっと100人。なかには、「進駐軍」(占領軍)の食糧倉庫へ入ってあらしまわる豆ギャングと化した組もいた。

芝浦倉庫あらしに手をやいた所管の水上署が東京湾の御台場に目をつけ、悪質なものを20人ばかり収容したのが「東水園」。俗に「逃水園」ともいわれていた。わたしは、そこへも取材にいったとがある。

そこは、海上の孤島に、雲と波とゆきすぎる船のほか、なにひとつ慰めるものもないところ。望楼だった草原の一軒屋の二〇畳のへやが子どもたちのすまい。監視の巡査が一日交替でつめかけているだけ。およそ人権を無視した、人情味の皆無なことは、まるで「ブタ箱」同然だった。

わたしは、終日、この島で浮浪児とあそび、話をきいた。

かれらは顔をひきつらせて、「ああ、逃げてえなあ」と、くりかえすのだった。数日まえ、五~六人が語らって、陸をめざして海を泳ぎ、溺死したものもあったのだった。

3 山びこ学校の子どもたち-東北の山村でみた自在な教育

24歳の無着先生/「シェンシェ負けたあ」/ゼニと人間とトンコ節/『山びこ学校』の反響/無着先生という男/逃げなかった先生/『山びこ学校』を生んだ村/農友クラブ/江口江一くんの家のばあい/無表情な第一印象/山びこ学校の卒業生/ムチャクシェンシェ

付記 アメリカの学制を移植し、日本が六・三制という九年制の義務教育にかわったのは、1947(昭和22)年4月からであった。

軍国主義から民主主義になり、小学校の先生が、「キヲツケ」の号令も生徒にかけられないという、ゆきすぎの時代もあり、カリキュラムだ、ガイダンスだと、ききなれないことばも教育界に横行した。

-そのころ、わたしは、めぐまれず、報いられず、ただ子どもたちを愛することに生きがいを感じている全国の教師たちのまえに、すばらしい主人公を探してきて、「さあ、あなたがたの同志がここにいますよ」と語りかけるようなレポートを書きたくてならなかった。

そんなときである。東北地方の片隅で、『山びこ学校』(百合出版)という中学生の文集が生まれた。

1951(昭和26)年の3月、山形県南村山郡山元村(現上山市)中学校を卒業した一学級43人の少年少女たちの生活記録(作文・詩・レポート)集で、その一編一編に、飯米も自給できない戦後の村の貧困、次・三男問題、家のもめごとなどが浮きぼりにされ、その原因を中学生の目で追究した切実な内容である。

当時、1,000人しか生きていけない、せまい耕地に、2,000人の村民がしがみついている。

この文集の編者である無着成恭氏は、社会科と算数と、それに生活綴方運動の伝統を結びつけて、教え子のひとりひとりに、村の貧困の原因を考えさせたのである。

わたしは、いいしれぬ衝撃をうけた。同時に、「この文集を書かせた先生こそ、わたしの探していた教師ではあるまいか」と、当時、わたしはひそかに思った。

-そして、24歳の青年教師無着成恭くんの教育実践にたちまち魅せられた。タレント評論家になってしまった現在の無着氏からは、およそ想像もできないほど、当時のかれは素朴で情熱的で、郷土愛にももえていた。無着くんは、丸刈り頭の童顔に、無精ヒゲを生やし、つめ襟服を着て、ばかでかい声を張りあげる。わたしは、驚いた。

4 7年たった「山びこ学校」の村-おとなになった子どもたち

無着先生、故郷へ帰る/先生の去ったあと/台帳の中身が告げる歴史/江口くんのその後/なぜ村から出ていった/もっとながい目でみてくれ/村はどう変わった?/「にくしみのふるさと」/山びこ学校への評価/「方向は正しかった」/豊かな生活への道

付記 ルポ「山びこ学校の子どもたち」には、おびただしい読者の投書が殺到した。-日本はまだ貧しく、敗戦後の荒廃から立ちあがってはいなかった。しかし、必死に励む心と貧しさのなかにも連帯感があり、日本人の多くがなにか目標を求めて、生きていたのだった。

この「山びこ学校」が、お母さんがたの共感をえた理由の一つに、当時、異常な売れゆきをしめしていた波多野勤子氏の『少年期』(光文社)と対比されたこともある。

ベストセラーづくりの名人神吉晴夫氏の手で世に送り出されていた『少年期』は、大変な評判になりながらも、この本にちらつく都会の家庭生活のエゴイズム、特権的意識に反感をもつ読者も少なくなかった。その読者の不満を「山びこ」の素朴なたくましい生き方が埋めたということもあったのであろう。

『山びこ学校』はつぎつぎに版をかさね、やがて、小さな山元村には、新聞や雑誌のヵメラマンが殺到する。映画のロケ班が入る。

全国の小中学校の教師の実践記録の交換や発表もさかんになり、しまいには批評文を集めた『山びこ学校から何を学ぶか』(須藤克三編)という本まで刊行された。

山びこのコダマはひろがるいっぽうで、東北地方を中心として各地の町や村に「文部省のおしつける観念的作文教育を打破する」生活綴方研究のサークルが、網の目のようにはりめぐらされるという時代もきた。

「山びこ」は、当時、大きな刺激を日本の教育界にあたえたといえる。

が、そのころの教育界にも「山びこ」への反発は少なくなく、「レールをはずれた野放図な教育」と、無着先生にたいする風当たりもしだいに強くなっていった。そして、「山元村の純朴な子どもが、ジャーナリズムのえじきにされている現状は許せない」という、怒りの声もでていた。

Ⅱ

5 隅田川の子どもたち-水上小学校の生活

待ちに待った夏休み/「うちの船がいない」/ハシケ生活の不衛生さ/かなしい水上児童/不幸な子を守る愛情

付記 1960(昭和35)年といえば、安保反対運動がもりあがった年だが、わたしは、この、年、三井三池鉱業所の争議の取材にたびたび出張した。石炭から石油への一次エネルギー源の転換がすすみ、わたしは筑豊炭坑の離職者江藤博文さんという一家六人が、入植する北海道の根釧(こんせん)原野にむかう四日間を同行したこともあった。

三井三池炭坑といえぱ、63年、戦後最大といわれた爆発事故がおこり、458人の尊い生命がうばわれた。坑内にいて助かったのは941人。その大半が炭じん爆発による一酸化炭素中毒で記憶喪失の症状をしめした。

「とうちゃん、わたしがわかるね?」。家族が叫んでも反応がない。妻の顔を穴のあくほどみつめたあげく、「ここはどこだ?」。

この問題の政治解決は長びき、ついに67年の夏、福岡県三川坑底に、「三池の母ちゃん」たちが、145時間もすわりこんで、CO(ガス中毒〉法案が国会を通過するよう訴えた。Ⅱ章の冒頭に「水上生活者の子ども」をあげたのは、「オール・ナイ(徹夜)、オール・ナイ」と、朝鮮戦争以来、はりきってきた水上生活者を紹介したかったからである。

が、この水上小学校も、1966(昭和41)年廃校になった。(以下は本文から)ところで、この子の親たちの生活にちょっとふれてみよう。水上生活者は東京だけで2,800世帯、8,000人をこえる。このうち、船員法の適用をうける機帆船の人たちをのぞくと、1,070世帯、約3,000人が動力をもたないハシケの人たちだ。かれらは水上生活館で米の配給をうけ、親子別居という生活を余儀なくされている。ハシケは、ダルマ船とテンマ船の二種類。東京や横浜港にはいってくる何千トン級の汽船から、石炭や鋼材や雑貨類を積み、ひき船にひかれて川べりの工場や倉庫にはこぶのが仕事だが、五~六隻もならべば国鉄の貨車の幾十両にも匹敵する。陸の倉庫がいっぱいだと、ハシケはそのまま陸の倉庫の代用となり、倉庫があくまで停泊しているのだ。だから管理と盗難防止のため、ハシケの人は船をあけられないのだ。

6 東京「飯場」の子どもたち-都会のなかの「村」に住む

転校に転校をかさねて/よその連中に負けないで/町の人たちの理解不足/地元生徒の友情に泣く/「飯場の子」の大粒の涙

付記 アジアではじめての東京オリンピックが開催されたのは、1964(昭和39)年であった。94か国から七千余の選手たちが国立競技場の芝生をうずめ、ポールには、110本の各国旗がなびいた。

それより先、日本は建設ブームがつづき、各地に工事労務者の宿舎がたち並んだ。地下鉄・国電の複複線工事にも、出稼ぎの人たちが、たくさん働いていた。

そのころ、わたしの住んでいる東京・武蔵野市吉祥寺の住宅街の空地に「飯場(はんば)」ができるというので、住民大会がひらかれたことがある。

「わたし」という新聞記者が住んでいるということで、代表が拙宅にきて、「飯場ができると空気がわるくなる。いっしょに市長にかけあって、代替地をさがしてもらおうではありませんか。新聞にも書いてください」といった。

もと小学校長だったという老人は、「飯場ができると、娘たちを夜、町におつかいにだすこともできん。フロ屋にもいかせられない」と、建設労務者を悪者あつかいにするのである。わたしは、答えた。「飯場?そんなことばは、いまありませんよ。出稼ぎ労働者がほとんどで、かれらは、一日、一生けんめい働いて、夜はやすいショウチュウをのんで寝て、できるだけの金を郷里に送っているんですよ」。

「甘いなあ」。その老人は、苦笑して帰った。

それにしても、東京という大都会に「飯場」という「村」がある。しかも、そこの住民たちは、周囲の人たちから差別の目でみられているのである。

わたしは工事労務者の宿舎に、その家族の健康な生活をさぐってみたいと思った。

7 山奥の子どもたちの笑顔-「かかし座」の学校公演とともに

「マタキテネ」の落書/幻想的なシルエット/水準たかい鑑賞能力/辺地の子どものくいいる瞳

付記 「かかし座」の主宰者藤泰隆氏は、ことし(1979年)急死した。かれは作家の山口瞳氏などと、鎌倉アカデミアで同期だったという。

スクリーンを染めるように、シルエットが生きもののように動く。このすばらしい影絵劇団は、いまでこそテレビ界でひっぱりだこだが、ながい間、むくわれず、会場難や資金難になやみながら、地道な活動をつづけていた。

藤さんは、なかなかの論客で、「テレビは、おびただしい数の視聴者に一方的に映像をながすだけで、わたしたちは、その映像のなかにとびこんで、質問することもできないでしょう。いまの時代ほど、あたたかな肉声による語りかけが、必要なときはないんですよ」。と、しきりにいっていた。

日本の演劇界のひかげ者は、児童劇だという。光と影で織りなす影絵劇をテレビで上演する一方、「かかし座」は、日本各地の幼い観客の息吹きに直接ふれたいと学校公演にも力をいれていた。

8 ある卒業式・さようなら段段畑-離島を巣立つ30人の子ら

進学と就職とが半はん/卒業式にあふれる涙/いろんな道に別れるなかま/雨の定期船の別れ

付記 いま、本州と四国を結ぶ橋が大きな話題になっている。便利になるにはちがいないが、わたしには、なにかわりきれぬ思いがする。瀬戸内海にちらばる無数の島じま。その島の人の生き方、運命はさまざまである。そこへ、わっと近代化の波がおしよせている。

広島県呉市にちかい倉橋島のつま先に、ポツリと浮かんでいる鹿島(かしま)も文明社会に向かって歩きだしていた。この離れ小島の中学校の30人の卒業生の表情に、島の生活の喜びとかなしみをさぐってみたのが、このルポである。

9 おらあ、雨の日大嫌えだ-羽越水害の孤児たち

色彩の消えた園児の絵/洪水にうなされる/「優子、おまえだけは生きてよ」/いつも子どもが犠牲に

付記 敗戦後、最大の台風といえば、伊勢湾台風だろう。1959(昭和34)年、9月26日夕刻から日本列島を襲ったこの台風は、紀伊半島の南端潮岬付近に上陸。午後9時すぎには名古屋市内で瞬間最大風速45・7メートルを記録する猛威をみせた。台風は三時間半ほど東海地区を荒れくるったあと、日本海へぬけた。

この台風で3,200人が死亡、行方不明1,700人。日がたつにつれて、死者の数はふくれあがっていった。

ここには、1967(昭和42)年の羽越大水害で、道路も河川も寸断された村むらの一年後のすがたを収録することにした。水害孤児雅良くん(8)と妹の敦子ちゃん(5)が、おじいさんとおばあさんをたよりに「死んだ父ちゃん・・・・:、いまの父ちゃん」と呼んでいた姿がいまも胸にちらつくのである。

被災者の心の傷跡はいえることはない。新潟県北部の黒川・関州両村に水害孤児をたずねて、そのかなしみをさぐった、これはその記録である。

Ⅲ

10 10代の事件簿-わかものたちの現実

付記 1969(昭和44)年、わたしは、『週刊朝日』に「10代の事件簿」という記事を連載していた。その幾編かをここに抜粋してみよう。

まだ、この時代は、後年のオイル・ショックや、イランの政変によるエネルギー危機など、夢にも考えられず、どの企業も求人競争に狂奔していた。

「金の卵」である、中学卒業生の集団就職組が各地からぞくぞくと上京してくる。そのなかには、あの「ライフル魔」といわれた永山則夫もいた。大企業のなかには、かれらのために、マンション顔まけの従業員寮を用意しているところもあった。が、東京の盛り場の魔力は、若い芽をからす。「繁栄日本」の少年期の周辺には、さまざまな悪の誘惑があった。

非行少年、シンナー乱用グループ。農村では、出稼ぎ家庭のさまざまな悲劇……。わたしは、しばしば、ネリカン(東京・練馬の少年鑑別所)などに足をはこんだことをおぼえている。

「自閉症」も、このころから、マスコミにとりあげられたような気がする。生と死と二つの運命にわかれた、長野県松本の深志高校の西穂高落雷惨事のその後も、さまざまなかなしい話題に心をぬらされた。

なんのむくいられることもなく、知恵おくれの少年少女の就職さがしにかけまわる、ある老教師のものがたりも、ここに紹介する。

わたしにとって、いちばん、忘れられないのは「不屈の青春の人びと」のことである。主人公の吉岡源治くんが、むかし上野地下道で知りあった亡友山本克巳くんの記録をドラマ化したいという悲願は、その後みごとに達成された。

1 禁じられた遊び-シンナー乱用のおとし穴

乱用死が激増/からだの力がぬける/発火点は群馬の太田/志村三中のばあい/家庭の注意が防止の根本

2 「不屈の青春」の人たち-戦災浮浪児のたどった道

舞台化の悲願/地下道からはいあがる/善意の人びとのすくいの手/日雇をして夜間中学へ/かならずやるぜ!

3 両親のそろった「欠損家庭」-出稼ぎ村の「孤児」

千秋学園の女の子たち/姫子の転落のはじまり/ジャズ喫茶での二か月/生徒をなぐらねごと

4 貝になった少年-現代の難病「自閉症」

フタをとじた貝のように/手さぐりの自閉症治療/千差万別な奇妙なくせ/まだつかめぬ自閉症の原因

5 沖縄からきた少年-求人競争に甘えた悪の芽

沖縄からきた三人/勤めて五日でもうやめる/寮をぬけだして強盗を/沖縄の仲間に恥ずかしい

6 生と死の二つの青春-「西穂高惨事」あれから二年

ふたりの生徒/生と死の谷間/よろこびとかなしみと/悲痛な思い出/なぜ死んだ

7 ホウキよ、ギターになってくれ-少女の「ネリカン日記」

少年ハウス女子寮で/ネリカン日記

8 教え子にもらった赤い自転車-精薄児の就職問題

おちこぼれの「代弁者」/教え子たちのプレゼント/0+2=2がわかるまで/やれよ、がんばれよ

Ⅳ

11 大邸のガム売り少年-『ユンボギの日記』

こめられた母への思慕/空腹で涙が止まらない/級友の愛情に支えられ/貧苦のなかでも雄雄しく/はげましの手紙に泣く/母はこの空の下いずこ

付記 『ユンボギの日記』(塚本勲訳、太平出版社刊)は1965(昭和40)年の発売いらい15年、いまだに、ロングセラーをつづけて、73版も版をかさねている。はじめて、わたしが、この本の校正刷を手にしたとき、『週刊朝日』の書評欄にでも紹介しようとかるい気持だった。が、読みすすむうちに、10歳の大邸(テグ)のチューインガム売りユンボギ少年の、あまりにも悲惨な境遇とけなげな生き方に、胸をしめつけられ、これはぜひ読物にしなければいけない、と思った。

朝鮮戦争のさなかに生まれた李潤福(イユンボギ)くんのお父さんは、貧困と病苦にあえぎながら、ヤケ酒を飲んで日を送る。そのため、ユンボギの母親は家出をしてしまう。あとには、ユンボギの父親と、国民小学校二年生の妹のスンナ(8歳)、弟のユンシギ(6歳)、末妹のテスニ(五歳)がとりのこされる。

ユンボギは、妹のスンナとガム売りをはじめるが、ごはんも食べられない日がつづく。「つらいときは、作文を書きなさい」と、担任の女教師と級友にはげまされ、ユンボギは疲れきった身でこの日記をつづったのである。

そのユンボギ少年の日記は、やがて韓国でベストセラーになり、映画にもなった。かれの日記には、まるでフィルムを逆にまわしたように、敗戦日本の社会の混乱が、そのまま、つめこまれているような感じがした。-わたしは、1966(昭和41)年、韓国をたずねたとき(『キムチの匂う街ー名もない人びとのさまざまな歳月』-)、この日記の主人公ユンボギ少年のゆくえをさがした。-

まだ朝鮮戦争の傷あとがなまなましく、韓国のいたるところのハゲ山に無数のハコバン(箱房=小屋)が立ちならび、下から水桶をてんびん棒でかついで、けわしい坂道をのぼる少年の姿が随所にみられた。あのハコバンのどこかに、ユンボギ一家はいまも貧しさにあえいでいるのだろうかと、わたしは複雑な気持だった。

あとがき 永井萌二

この本は、さきにだしたルポルタージュ『キムチの匂う街-名もない人びとのさまざまな歳月』(太平出版社刊)の姉妹編、あるいはその「子ども編」ともいってよいものである。

『キムチの匂う街』のあとがきでもかいたように、わたしは、敗戦直後の1946(昭和21)年から三十余年にわたって『週刊朝日』の編集部で鉛筆をにぎりつづけてきた。その間、わたしが関係してきた約1,600冊の『週刊朝日』のなかから、子どもの問題をあつかったわたしの署名記事の一部をあつめてできたのがこの本である。

-「戦争を知らない子どもたち」ということばがあるが、「戦争」どころか「戦後」さえも知らないいまの中学生や高校生に読んでもらえたらと、そればかりを考えながらこの本をまとめたといってよい。

はじめにおさめた「春風のなかの子ども」は、前著の「キムチ」のやはりはじめにおさめた「ルンペンとともに一週間」につづくルポとして、わたしとしては感慨ぶかい。今日の日本からはとうてい考えられない飢えと貧困と混乱がうずまいていた敗戦直後の日本のすがた、そのなかの子どもたちのすがたや心情を、読みとっていただければうれしい。-

ところで、「繁栄」をうたうようになった今日、飢えはなくなり、貧困も数少なくなったかわりに、世の中はすっかりさわがしく、おちつきがなくなって、なにか敗戦直後の時代よりも、もっと生きにくくなったように思われる。親子の断絶や疎外がさけばれているなかで、日本人がなにかたいせつな心を失い、ささくれだってしまっているように思われてならない。日本全体が、解決不能な複雑な問題をいっぱいかかえこんでいるような気がしてならない。-

みせかけの「繁栄」のもとに、思いやりを忘れた政治、利己的な日本人に、わたしは敗戦直後よりもひどい心の荒廃をみるのである。

この本も、『キムチの匂う街』とおなじく、それぞれのルポのはじめに、発表当時の社会的背景や、当時のわたしの感想などを「付記」としてくわえた。なお、さいごの「大邸(テグ)のガム売り少年-ユンボギの日記」は、『キムチの匂う街』Ⅲのルポとあわせて読んでいただきたいと思う。

ながいあいだ、ろくに家庭をかえりみることもできないまま、数十~百回の取材旅行から生まれたこの二冊の完成によって、わたしはようやく、ながかった記者生活にしめくくりがついたような気がする。思い出ふかいこの二冊を、妻光代、長男涼一、二男草二におくりたい。

1979年10月

*紹介者付記

この本の出版は1979年、週刊誌発表は、いずれもそれよりも10年以上前である。現在とは、言葉の感覚が異なることは、やむを得ないと言える。現在の感覚で不適切な言葉表現があったとしても、この本の持つ「時代を写し取った」価値は、損なわれるものではない。

そのことを前提にして、一言付け加えておきたい。

「精薄児」は、教育現場でも使われていたが、現在では、「精神薄弱」という見た目の「異常=“一般”との差異」にのみ注視した 「精薄児」ではなく、よって来る原因に注視した「知的障害」が使われている。

「浮浪児」「労務者」も、現在では不適切とされるであろう。「浮浪」も「現象」のみに注視した言葉であり、原因から視線をそらせるものとなっている。軽犯罪法には、現在も「浮浪=諸方を徘徊するもの」を取り締まり対象としている。「浮浪児」あるいは「浮浪者」も犯罪予備軍としてのみ認識され、カリコマレ、収容された。

飯場の建設反対運動に疑問を投げかけた著者の建設現場で働く「労務者」に対する認識は、犯罪者予備軍とみる見方を是認していないので、差別的であるとはいえないが、日本社会の中には、言葉として、「労働者」と「労務者」との使い分けが存在しており、その根底に「労務者」を犯罪予備軍ないしは、労働者より劣るものとする認識があると紹介者は考えている。

よろしければ、以下もお読みください。

〈労務者〉概念と差別の起源(1990.5 1989年度秋期シンポジウム報告「寄せ場の変容と歴史」 日本寄せ場学会)