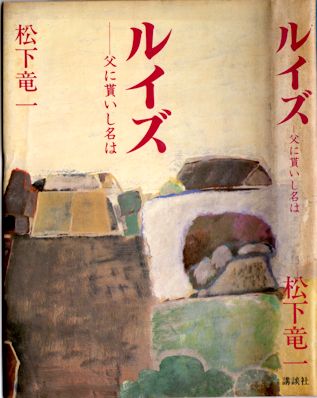

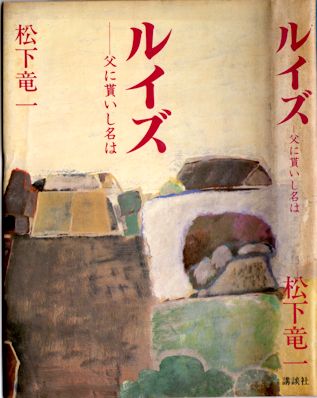

ルイズ-父に貰いし名は 著者 松下竜一 講談社

装幀 山岸義明 1982年3月10日第一刷発行 ISBN4-06-145930-9

プロローグ

「あなたの生きてきた58年間のことを聴かせて下さい」と懇請したとき、彼女は大きな眼をみはって、「そんなもの……聴いていただくだけの値打ちもありません」と、笑い流した。

彼女の父は、"眼の男"と呼ばれるほどに大きな生き生きした眼を光らせていたが、彼女はまぎれもなくその大きな眼を受け継いでいる。

「-それに、父母のことは少しも憶えていないんですから」

「いいえ、聴かせてほしいのは、あなた自身のことなんです。ご両親が殺されたところから始まる、あなた自身の物語です」

「ですから、平凡に生きてきたわたしに、物語なんてないんです」

うっかり口にしてしまった"物語〃という言葉が、いっそう彼女をたじろがせてしまった。その後、手紙や電話でいく度同じような問答を繰り返さねばならなかったことか。とうとう根負けしたように彼女が語り始めたのは、1980年4月のことである。福岡市の奥深い西郊、もう背振山に近い丘陵の頂きに在る独りの家居は、深更の静寂におおわれていた。

「わたしの名前は、三度変わっています。父から貰った名前がルイズ。父母が殺されたあと、祖父によって留意子と変えられ、その名で育ちました。ルイと名乗るようになったのは、敗戦後のことです」

そうやって始まった彼女の話を聴き終えるまでに、一年と六ヵ月が経過した。

第1章

葉鶏頭

ものこころついて幼な子が最初に憶える小さな物語が、父母に聴かされるおのが名前の由来譚だとするなら、ルイにはそれを聴く機会は与えられなかった。

「あんたの名前はね、こんな願いでつけられたとよ」

愛撫にも似た前置きで繰り返される、どの子もが持つ創生記の小さな物語を、ルイは記憶していない。聴かせてくれるはずの父も母もいなかったし、祖父も祖母もそのことを語ることはなかった。語ろうにも語るわけにはいかぬ哀しみに、祖父母は耐えた。

実は、父自身が子らの命名譚を書き遺していたのだが、そういう文章の存在を教えてくれる者もないままに過ぎて、ルイが初めてそれを読んだのは、1973年に刊行された『無政府地獄-大杉栄襍記(ざっき)』(安成二郎著)によってである。いわば、五十歳の坂を越えてようやくルイは、父による命名譚を聴かされたことになる。

……こんどの子は、僕の発意で、ルイズと名づけた。フランスの無政府主義者ルイズ・ミッシェルの名を思ひ出したのだ。彼女はパリ・コミューンの際に銃を執つて起つた程勇敢であつたが、しかし又道に棄ててある犬や猫の子を其儘見棄てゝ行く事のどうしても出来なかつた程の情愛の持主であつた。が、うちのルイズはどうなるか。それは誰れにも分らない。

安成二郎が『無政府地獄』の中に掲げるこの文章は、父母が共著の『二人の革命家』の序文からの引用で、この文章の執筆の日付けもはっきりしている。〈1922年6月15日、ルイズが此の世に出てから一週間目に〉という父自身の付記があって、ルイズの出生を一つの記念とした心の弾みが伝わるようである。

初めてこれを読んだ日、ルイはなんだか自分がみるみる小さな者に還って、「お前の名前はね-」という懐しい声にようやくめぐり遇えた歓びで、こっくりこっくり頷いているような、そんな素直な気持ちになったことを忘れない。

ルイズ・ミッシェル、ルイズ・ミッシェル。

そっと眩いてみると、ルイの心はいいしれぬ安堵で静かに満たされていくようであった。

自分の名前が、父母の敬愛する女性革命家の名に由来しているとは、いつとはなく知ってはいたが、改めて父の文章で読むことで、父の肉声を聴いたような感傷が濃く湧いていた。

ルイズ-ここでは、その父の命名通りの名で呼ぶことにして、ルイズの父大杉栄と母伊藤野枝が、甥の橘宗一少年(大杉の妹橘あやめの子)とともに、麹町憲兵分隊に拉致され、甘粕正彦憲兵大尉によって絞殺されたうえ、構内の古井戸に遺棄されたのは、1923(大正12)年9月16日夜のことである。関東大震災に伴う未曾有の混乱の中での、朝鮮人大量虐殺とともに大正史の拭えぬ汚点となった歴史的事件である。このとき、大杉は38歳、伊藤は28歳の若さであった。

ルイズは1922(大正11)年6月7日の生まれなので、両親の殺されたときにはまだ一年三ヵ月にしかなっていない。その未熟な脳の襲には、当然ながら父母の記憶はまったく残らなかった。両親の遺骨を前に、ルイズがキャッキャッと笑っていたという記録がある。

埋葬/浜のとんび/浜千鳥

第2章

魔子/講堂/マーガレットの花/老牧師の祈り/

第3章

鎖/日の丸の旗/兄/諦め

第4章

結婚/満州/敗戦/書簡集

第5章

真子出奔/レッドパージ/ひまわり/『抵抗者』

第6章

借金/戸籍簿/博多人形/若者たちと

第7章

小さな仏壇/生地へ

時にふっと疲れて、自分はもう博多人形彩色職人として、このまま静かに仕事にだけ閉じこもって生きようかと思うことがある。

社会の動きにこんなに過敏に心を騒がせているのは、ひょっとしたら大杉と野枝の血につながっていることで、自ら暗示にかかり過ぎているのかもしれないと思う。

ついこの間も、笑子と会うことがあって、「わたしも、ほんとは姉さんみたいに静かに生きたいのよ-」と、ルイは嘆いてみせた。

「あなたはできなくってよ」笑子は薄笑いして首を振った。

「自分を殺して生きるって、どんなことだかあなたにはわからないのよ」

笑子のそのいいかたに、かすかな憤りが感じられて、ルイははっとさせられた。姉がどれだけの思いを押し殺してきているのかを、思わずにはいられなかった。

下関の武部ツタの養子となった潔叔父が三菱造船に働いている関係で、笑子はそこの労働組合に専従事務員として勤めているが、周囲からも大杉の娘と知られないほどにひっそりと生きている。窪田章一郎の「まひる野」に属して、短歌を詠むことだけを自己表現としているが、その作品も静かでつつましい。

ルイ自身にも、とても姉のような生き方はできないだろうとわかっているのだ。彩色職人として仕事にだけ専念して、それで充足できる自分だとは思えない。

真子の亡骸が出棺するとき、遠空でしきりに雷が鳴っていた。真子の死んだのは、奇しくも満51歳を迎えたその日であった。

藤沢から帰ってきた幸子が、「とうとう、四人が生きて一緒に顔を合わせるということがなかったわね」

と眩いたとき、ルイの眼に初めて涙が滲んだ。考えてみれば、姉三人は一緒に顔を合わせているのに、そのときルイは神戸に出て不在だったのだ。自分は酷薄な妹だったろうかという思いが、ルイの胸をかすめ続けた。

めったに自分の胸の内を明かさなかった真子が、たった一度だけぽつんと洩らした言葉をルイは思い出していた。

「わたしたち、大杉の娘として生まれて、損なことばかりだったわね」

大杉の娘として一番よく世間に知られた真子は、一番その重圧に押しつぶされたのであったかもしれない。真子が楯となることで、その陰にいる自分はよほど庇われてきたのかもしれないと思うと、もはや取り返しのつかぬ悔いが、ルイの胸に迫った。後日、笑子の短歌の中に、ルイは同じように深い悔いを見た。

笑子に〈姉の死〉と題する数首の歌がある。

目のあたり姉の亡骸やすけきに夜更けて蟲の鳴き止まぬなり

死にゆきしいまは救ひのあれかしと姉のまなぶた押へてやりぬ

私は伊藤ルイなのだ。アナキスト副島辰已が死に際して、「私は副島辰己以外の何者でもない」と書き遺したように、私もまた伊藤ルイ以外の何者でもない。大杉栄・伊藤野枝の娘としてあるのではなく、私自身として在るのだ。大杉も野枝も、父母である以前に優れた大先輩として見よう。-ルイは、いまこそそう決断したいと思った。

真子の急死は、ルイに衝撃となって尾を曳いている。いつ、死が襲ってくるかもしれぬのだとすれば、本当に悔いのない生き方を求めて、もう世間の眼を意識せずに行動するしかない。

再生するのだ、再生するのだ。胸中にその言葉を繰り返しているうちに、ルイには思いがけない考えが浮かんだ。これまで思ってもみなかった、自分の生地を訪ねてみたいという考えである。自分がこの世に生を享けた地に立って、そこで再生の誓いを立てるという一人のひそかな儀式が、このうえなくふさわしく思えてきた。

ルイの出世地は、戸籍簿では神奈川県三浦郡逗子町番地不詳となっている。大杉栄年譜によれば、大杉と野枝が逗子に移ったのは1912(大正10)年11月のことで、翌年6月にルイが生まれると、10月には本郷駒込片町に移っている。大杉らがいかに激しく転々と居を変えたかは、五人の姉弟の出生地が全部違っていることからも伺える。

ルイは糸島高女の修学旅行で上京した際、近藤憲二宅で会った服部浜二から、「ルイズの生まれた家は、立派な大きな家だったんだよ。なにしろ、逗子の島津侯の別荘だったんだからな」と聴かされたことを、忘れていない。着物姿の大杉が芝生に仰向けに寝て、両足で魔子を差し上げ「亀の子遊び」をしている写真が残されていて、それが逗子の島津邸での写真だという。庭も広々として、背景の家も大きそうに見える。これは、ルイの好きな写真だった。若い大杉と小さな魔子の、ふざけ合う歓声が聞こえてきそうである。

結局、ルイが逗子を訪れたのは、1969(昭和44)年11月1日のことである。鵠沼に住む姉の幸子が案内してくれた。

葉山に来て訊いてもそれらしい処はなく、二人は日蔭茶屋で休んだ。大杉栄が神近市子から刺されたのがここであったと思うと、ルイは何かそこに坐ることが面映いような妙な気持ちであった。秋色の深い裏山の上空を雁の群れが渡っていた。

五十歳くらいの和服の人が女将と見えたので、「あの人にうかがってみましょうか」と幸子に囁いた。「そうね、それがいいわ」というので、ルイは立って行った。

名乗ろうとして、さすがにルイの頬は紅くほてった。「わたしは、大杉栄の娘なんですけど……四女のルイズといいます」

女将はびっくりした表情で、言葉もなくルイを見つめた。

女将はすっかり慌てたように早口でいうと奥に入って行き、直ぐに小柄な老女を伴って出てきた。着物を短く着込み背筋がしゃきっとした、いかにも下働きの永い老女だった。

「さようでございますか。あなたさまがお生まれになられた場所は、よく存じ上げています。逗子の島津様のお屋敷でございましたよ。-わたしは十七歳のときからこちらに奉公させていただいておりましたから、大杉先生のことも、よく存じ上げておりますとも。そうでございますか、あなたさまが四番目のお嬢さんですか……ほんとに、よく面影が似ていらっしゃいます」

老女の丁寧な言葉遣いが印象的で、ルイは一挙に47年前の昔に引き戻されているような錯覚を覚えた。

「大杉先生が刺されたときのこともおぼえているのでございますよ。血が噴き出すもんですから、板前さんが腰にさげていた手拭いを咽喉の傷口に押しあてましてね……昨日のことのようにおぼえているのでございますよ」

老女の中で、歴史の時間は流れを止めているのかもしれなかった。彼女は三角シズと名乗った。

日蔭茶屋の女将が車を手配してくれて、ルイと幸子はその場所へ案内された。やはり、車は逗子へ向かった。探してもわからぬはずだった。そこは、サンタマリア教会とその附属保育園となっていて、往時を偲ばせるものは何一つ残っていなかった。

「がっかりね」

幸子がルイを振り返って首をすくめた。遙々ときたルイの落胆を気遣ってのようだった。

「いいのよ。-あのおばあさんに会えただけでも嬉しかったもの」

ルイは、本当に落胆などしていなかった。自分の出生の地に立ったのだという感慨は、ルイの胸中を不思議なほどの懐しさで満たしていた。再生を誓う一人の儀式も、ひそかに済ませた。

九州へと帰って行く夜汽車の車窓に、ルイはふっと指で塁と書いてみた。塁という字には、たしか砦という意味もあるはず。これからはこの小さな身体一個を砦としなければならない自分に、伊藤塁の名乗りも悪くないなと思った。

エピローグ

後記

一年半に及ぶ取材の終わりを告げたとき、伊藤ルイさんは笑いながらこういわれた。

「いまだから白状しますけど……一時は、あなたの顔を見るのも厭でした」と。

書かれることの痛苦は、この言葉が語り尽くしているだろう。私は黙ってうなずくしかなかった。

取材に応じて下さった関係者並びに、アナキズム関係の文献でご教示いただいた向井孝氏に、心から感謝します。

文中、ごく一部を仮名としましたほかはすべて実名で記し、敬称も略させてもらいましたこと、ご寛恕いただきたいと思います。

出版を斡旋して下さいました講談社の加藤勝久氏の、十余年来のご厚情は嬉しいものでした。

1982年1月1日

参考図書及び文献

図書

「大杉栄全集」(大杉栄全集刊行会)/「日本の名著・大杉栄」(中央公論社)/「近代日本思想大系大杉栄集」(筑摩書房)/「伊藤野枝全集」(学芸書林)/「炎の女・伊藤野枝伝」(岩崎呉夫)/

「自由それは私自身 評伝・伊藤野枝」(井手文子)/「一無政府主義者の回想」(近藤憲二)/「無政府地獄大杉栄襍記」(安成二郎)/「獄窓から」(和田久太郎)/「甘粕大尉」(角田房子)/「山鹿泰治人とその生涯」(向井孝)/「日本アナキズム運動史」(小松隆二)/「筑豊の黒旗」(杉藤二郎)/「牟田の落穂」(代準介)/「福岡大空襲」(西日本新聞社)/「天皇陛下萬歳・爆弾三勇士序説」(上野英信)/

雑誌

「同時代」(31号 黒の会)/「朝鮮研究」(136、151、166号 日本朝鮮研究所)/「アルプ」(218号 創文社)/「遺言」(27号 黒痴社) ほか

新聞

「福岡日日新聞」/「西日本新聞」/「糸島新聞」/「平民新聞」(戦後) ほか

左写真=魔子と亀の子遊びをする大杉栄。ルイズの生まれた逗子の家で。

右写真=駒込労働運動社で。左は伊藤野枝と長女摩子。右は大杉栄と四女ルイズ

いずれも、大沢正道著「大杉栄研究」1971年 所収。